2024.09.30

- 国際輸送

航空貨物運賃高騰の背景と、運賃高騰に対する鈴与のソリューションをご紹介いたします

コロナ禍、旅客が激減し、それに伴い旅客便も激減しました。その後景気回復に伴って航空貨物需要が回復してきたのに対して航空貨物も運ぶ旅客便の回復が遅れたことにより、貨物輸送能力が著しく減少し、需要と供給のバランスが崩れ、運賃が高騰したことは覚えている方も多いかと思います。

最近も運賃高騰が顕著になってきていますが、キャリアの就航回数はコロナ前とほぼ同じ程度に回復しており、背景はコロナ禍と全く異なる要因です。今回はこのような運賃高騰の背景と、運賃高騰に対する鈴与のソリューションをご紹介いたします。

運賃高騰の背景

コロナ禍では旅客便の大幅な停止で貨物輸送能力が3~4割に減少し、航空貨物運賃が高騰しました。しかし最近(2024年後期)の運賃高騰は、旅客便がほぼコロナ禍前に戻っているため、貨物輸送能力低下が原因ではありません。日本発の航空貨物需要は月間7万トン前後で、一時期の10万トン超から減少しています。では、何が運賃高騰の要因となっているのでしょうか?直近の要因は以下の通りです。

①中国発EC貨物の増加による日本発フライトスペースのひっ迫

中国発の貨物がなぜ日本発フライトの航空貨物運賃(以下運賃)に影響するのか不思議に思った方もいらっしゃるのではないでしょうか?

現在中国発EC貨物が毎年増加し、中国発欧米向け貨物が通常の定期便(旅客便、貨物便)では運びきれず、チャーターも利用して運搬されています。チャーター機数は毎月200機、中国発EC貨物量は中国発のファッションEC大手「SHEIN」は1日当たりの航空貨物量が約5,000トン、雑貨ECの大手「Temu(ティームー)」が約4,000トンと言われています。

一方で日本発輸出貨物は月間7万トンレベルで低迷しているので、日本発全仕向地の貨物量と同等の貨物量を中国のEC大手各々1社で出荷されている計算になります。

中国発のEC貨物の急激な増加に伴い、中国発の貨物が日本を経由することで日本の航空貨物のスペースが利用され、結果として運賃が高騰する状況となっています。 EC貨物の拡大傾向が続いている状況下、消費形態の変化が起きており、季節的な要因ではなく長期的な要因として影響を及ぼす可能性があります。また米国で違法な取り扱いをしていた通関業者がライセンスを没収された情報もあり、一大消費地である米国の動向も注視する必要があります。また毎年秋ごろ、中国のEC大手が大々的なセールスを実施するので、その時期の運賃は更に高騰するでしょう。

②中国とのスペース買い競争

同じ欧米向け貨物であっても中国発の運賃マーケットと日本発マーケットを比較した場合、中国発の運賃の方が2割程度高く、マーケットに応じて機敏に反映した運賃で売れるマーケットです。航空会社各社は当然収益性の高い貨物を取り込み強化していきます。そのため運賃が安い日本発貨物よりも運賃が高い中国発貨物の取り込みを拡大することから、日本ではスペースの「買い負け」が起きています。

そのような環境下、日本発の運賃も「買い負け」しないよう、中国発運賃に連動して上昇しているのです。

③海上貨物スペース不足による航空貨物需要の高まり

海上貨物のスペースの高騰、並びにスペースが取れないことから、航空貨物需要が高まっていることも要因です。特に欧米、インド向けは海上スペースが取りにくくなっており、海上運賃も著しく高騰しています。これは下記の要因で空コンテナが発地にタイムリーに戻っていないためです。

1)中国からの輸出拡大

2)紅海のテロを受け、紅海を迂回した喜望峰経由ルート変更による輸送リードタイムの長期化

3)米国主要港湾にて貨物量増加に伴い、船からの荷卸遅延による滞貨

4)欧米の主要港にて港湾ストライキの動きによるコンテナの滞貨

よってコロナ禍同様に海上貨物のスペース確保難、並びに海上運賃の上昇、海上輸送のリードタイムの長期化を背景に、航空貨物転用ニーズが高まっています。

④半導体製造装置関連、自動車関連荷主の航空貨物輸送ニーズの回復

日本発で主要な割合を占める半導体製造装置関連、自動車関連の輸出ニーズの回復基調が顕著になってきたことも要因として挙げられます。

半導体製造装置の主な輸出先は中国、韓国、台湾ですが、軒並み増加しています。

なお、中国に対して、最先端の半導体製造装置の輸出規制は継続していますが、規制に該当しないロースペックの半導体製造装置の輸出が増加しています。また自動車関連荷主においては、中国向けは引き続きEV化の流れにより日系の自動車関連荷主の動きは低迷が続いていますが、欧米においてはEV一辺倒の動きから、HVへの見直しの動きが堅調になり、欧米への輸出需要が回復基調に入っています。

このように、中国発貨物の高い運賃に連動した他貨物の運賃上昇や、海上貨物のスペース確保難による航空貨物転用ニーズの高まりにより、航空貨物の運賃は上昇傾向にあります。

運賃高騰・スペース確保難に対するソリューション

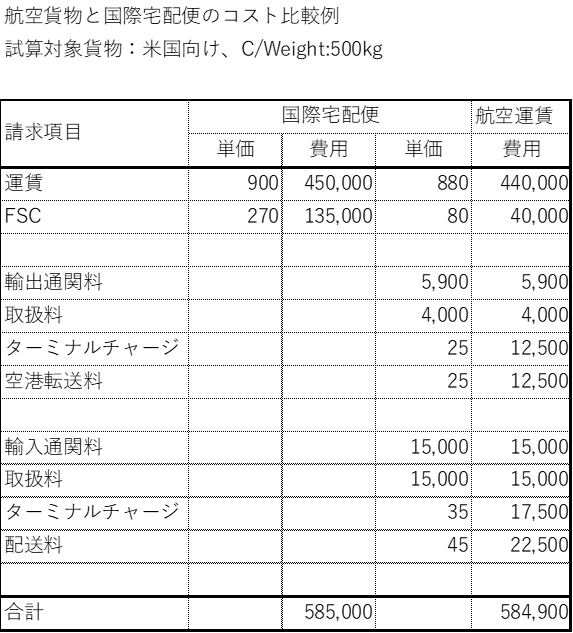

上記の背景から、ますます海上貨物のスペースの確保難は深刻度を増してきており、既に欧米、インド、ブラジル向けにおいては海上貨物から航空貨物への転用需要が高まっています。航空貨物輸送を利用するにあたっても、下記資料のように運賃単価が上昇しており、納期までに輸送しなくてはならない悩みと共に、高額な輸送コストが荷主さまにとって大きな課題です。

このようなケースにおいて、国際宅配便を利用することでメリットがある場合があります。航空貨物と国際宅配便のドア・ツー・ドアの費用比較例は下記の通りです。費用はあまり変わりませんがリードタイムや業務負荷を考慮した場合、国際宅配便の方が優位と言えます。

また航空運賃が年末に向けさらに高騰する基調から、国際宅配便の方がコスト、リードタイムでアドバンテージがあると考えられます。 鈴与では輸出のフォワーディングの取り扱いのほか、UPS、FedEx、DHLの国際宅配便サービスを取り扱っており、機材搭載プライオリティーが高く、かつリードタイムが短くリーズナブルな国際宅配便の提案が可能です。国際宅配便を利用するメリットとしては以下の通りです。

鈴与では輸出のフォワーディングの取り扱いのほか、UPS、FedEx、DHLの国際宅配便サービスを取り扱っており、機材搭載プライオリティーが高く、かつリードタイムが短くリーズナブルな国際宅配便の提案が可能です。国際宅配便を利用するメリットとしては以下の通りです。

①機材搭載プライオリティーが航空貨物よりも高い

②ドア・ツー・ドアサービスであり、リードタイムが圧倒的に早い

③航空貨物との比較において、ドア・ツー・ドアでコスト比較した場合、大口貨物であっても国際宅配便サービスの方がリーズナブルなレーンが増えている

国際宅配便と航空貨物輸送の違いや使い分けポイントはこちらのコラムでもご紹介していますので、併せてご覧ください。

▶コラム:国際宅配便と航空貨物輸送の使い分けポイントをご紹介します

コスト削減事例

自動車部品メーカーH社

Before:

同社は運賃が高騰する状況下、米国向け貨物の運賃が高騰したにも関わらず起用していた大手フォワーダーがスペースを確保できず、またフライト搭載日が不確実で、現地へ明確な納期を回答できないことが重大な課題となっていた。

そのため米国では生産計画にも支障をきたす状況になりつつあった。

After:

航空貨物のほか大手国際宅配便を扱う鈴与では国際宅配便をご提案し、コスト削減と大幅なリードタイム短縮と安定性を実現した。

鈴与の航空貨物事業の特徴

鈴与の特徴は、通常の航空貨物サービスを取り扱うほか、大手国際宅配業者3社(DHL,FedEx、UPS)のサービスを扱っている国内唯一の会社であることです。一方、航空貨物のフォワーディングはUPSサプライチェーンソリューション(株)と戦略提携していることにより、世界各国415地点への出荷に対応できるネットワークを有しています。結果、航空貨物の輸出入のほか、国際宅配便も取り扱っていることにより、航空貨物サービスと国際宅配便サービスを組み合わせたサービスが提供可能です。

また現状の全体物流の把握をさせていただくことにより、海上貨物、NVO、倉庫、DC、リース、商流サービスなどと組み合わせた提案を行うことで、お客さまの各種課題に対して最適物流の提案を行っています。

案件や課題がございましたらぜひお問い合わせください。

▶鈴与に相談する

関連リンク

お問い合わせはこちら

Contact Us

関連記事

-

2024.02.06

国際宅配便と航空貨物輸送との違いとは?国際宅配便の特徴や活用事例をご紹介します

航空輸送は大きく分けるとフォワーダーや航空貨物代理店を介する航空貨物輸送のほか、国際宅配便、EMS(国際郵便)などがあります。今回は輸送手段の一つである国...

- 国際輸送

-

2024.08.05

国際宅配便と航空貨物輸送の使い分けポイントをご紹介します

貨物を緊急で海外に運ぶ際、航空貨物サービスと国際宅配便サービスがありますが、それぞれのサービスを使い分けることでコスト削減に繋がります。使い分けるポイ...

- 国際輸送

-

2024.02.28

国際輸送・輸出入業務でお困りの方必見!輸出手続きから保管・配送までのワンストップ物流サービス

鈴与はUPS社と戦略的パートナーとして提携しており、複雑化するサプライチェーンをグローバルネットワークでサポートしています。輸出手続きから輸入通関、保管、...

- 3PLソリューション